L’armée dans l’ombre

MOYEN-ORIENT – IRAK – CONFLITS

Le 3 décembre 1997 était signée à Ottawa la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, considérée comme une avancée capitale en matière de désarmement. Vingt-cinq ans après, l’Irak est l’un des pays les plus contaminés.

Cinq ans après le départ de Daech et à la suite de 40 années de conflits, l’Irak reste marqué par la guerre. Les trajets y sont ponctués de points de contrôle et, en ville, un soldat en armes fait le guet à chaque croisement. Dans ce pays en reconstruction, la vie a repris son cours. À Mossoul, deuxième ville du pays et ancienne capitale du groupe État islamique, les enfants jouent dans les rues, les hommes partagent le thé et les magasins sont ouverts. Dans la vieille ville encore détruite, certains bâtiments en ruine portent l’inscription « EV » suivie d’un chiffre, d’autres sont cernés de petits drapeaux rouge et blanc. On y suspecte la présence de restes d’explosifs de guerre. Il ne s’agit pas de mines antipersonnel conventionnelles, mais de munitions non explosées, principalement des mines artisanales utilisées en masse par l’État islamique. Dans un esprit de revanche après sa défaite, Daech est parti en laissant une grande quantité d’engins explosifs improvisés, allant jusqu’à piéger des peluches ou des portes de réfrigérateur.

ARTICLE À LIRE EN BAS DE PAGE À LA SUITE DES PHOTOGRAPHIES

ÉDUCATION AUX RISQUES

Dans la province de Ninive, les petits drapeaux rouge vif sont partout sur les bords de la route. Difficile de ne pas les voir dans ce paysage désertique, où le ciel est voilé, et la terre, aride. On dit que la pluie n’est pas tombée depuis deux ans. Une ambiance monochrome aussi austère que les événements qui s’y sont déroulés. « Toute cette zone était occupée par Daech, raconte Hanin Mikdad, jeune femme d’une trentaine d’années qui, pour Handicap International, supervise l’éducation aux risques liés aux restes d’engins explosifs dans la province. À Ninive comme à Mossoul, en plus des restes explosifs de la guerre, l’État islamique a fabriqué énormément d’engins explosifs improvisés. Ils disposaient d’experts en la matière, et il s’agit d’engins plutôt simples, fabriqués à la main. Ils en ont placé tout autour des villages pour empêcher les habitants de fuir les zones qu’ils occupaient. Avec ces mines artisanales, ils avaient également pour objectif de créer une ligne de défense face aux forces irakiennes. » D’après Handicap International, 8,5 millions d’Irakiens vivent aujourd’hui dans une zone contaminée par les restes explosifs.

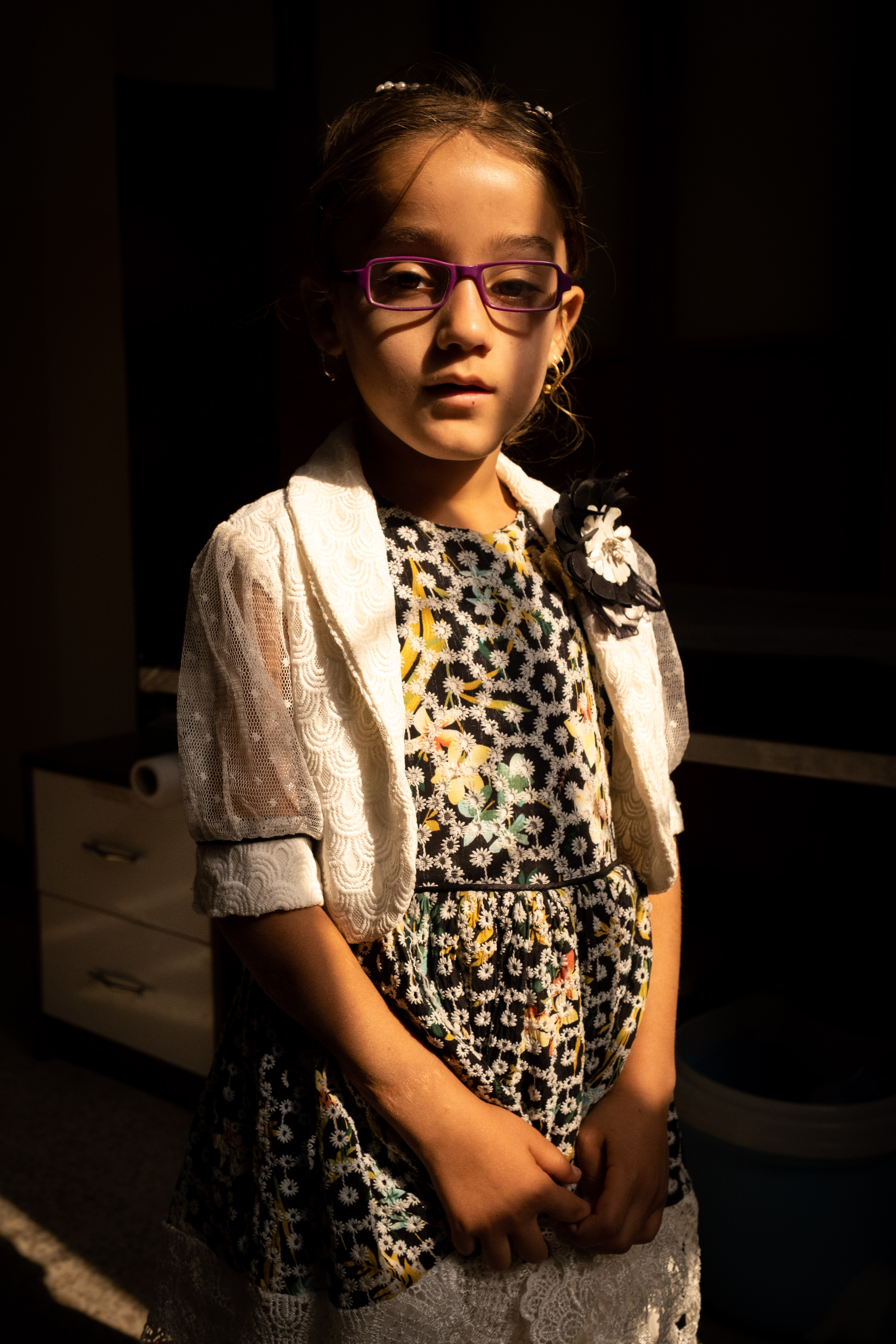

Mohammad, père de huit enfants, a sollicité une session d’éducation aux risques auprès des équipes de l’ONG. La famille, assise dans la salle principale de leur maison, écoute avec attention comment reconnaître des restes explosifs et quels comportements adopter. « Dans le village, explique-t-il, il y a des panneaux avertissant qu’il faut se préoccuper des mines, mais, surtout, il y a tout autour de nos habitations une ligne qu’il ne faut pas dépasser, car il y a déjà eu de nombreux accidents. » À quelques pâtés de maisons, Khuder se tient debout à l’entrée de sa maison, un air à la fois grave et accueillant. Il est une des victimes de ces engins. Au premier abord, on ne le remarque pas, mais il a eu les deux jambes amputées, il y a cinq ans. « Notre voisin fermier a déclenché une mine quand il travaillait dans son champ. J’étais ici, dans la maison, quand j’ai entendu l’explosion. Je suis directement parti en courant pour l’aider. C’est comme ça que j’ai à mon tour foulé un engin explosif et que j’ai perdu mes deux jambes. » L’histoire de Khuder n’a rien d’original. Lorsqu’une explosion a lieu, venir apporter son aide est le réflexe le plus immédiat… mais c’est ainsi que, souvent, une victime de reste explosif en entraîne une autre. Après son accident, Khuder a été pris en charge à l’hôpital de Mossoul par un médecin spécialiste de ce type d’accident, qui lui a posé des prothèses. Malgré ce drame, il tient à conclure en disant qu’il est heureux, que sa vie est facile et qu’elle a peu changé. Il marche correctement et continue à vivre dans sa maison, comme avant, avec son épouse, leurs cinq garçons et leurs trois filles.

Vivre entouré d’engins explosifs improvisés fragilise de nombreuses activités économiques, notamment l’agriculture. Chaque famille dispose de son petit troupeau, principalement quelques chèvres et moutons. C’est le cas de Salih, un jeune homme de 16 ans. La façade ocre de la maison de sa famille est tachetée par des impacts de tirs. « Nous vivons ici seulement depuis trois ans. Avant, ce village était occupé par l’État islamique. À l’époque, nous vivions dans le village voisin, mais, après que les peshmergas (forces militaires kurdes, ndlr) ont chassé Daech, nous avons vécu dans un camp jusqu’à la fin de la libération. Nous n’avions pas assez d’argent pour reconstruire notre ancienne habitation, nous sommes donc venus vivre dans cette maison pas chère et proche de l’école. » Conscient des besoins financiers de sa famille, Salih travaille comme berger en plus de s’instruire. Il s’occupe du troupeau de sa famille, principalement en le soignant et en le nourrissant, mais le travail s’arrête là car, une fois encore, les restes explosifs interdisent les déplacements.

Il est impossible d’accompagner les animaux durant les transhumances : « Nous laissons juste le troupeau partir seul et revenir à la maison, les bêtes connaissent le chemin. Elles vont dans une zone où il y a beaucoup d’herbe à brouter, mais nous, nous ne pouvons pas y entrer. De nombreuses personnes y sont mortes à cause des engins explosifs, jusqu’à ce que la direction de l’Action contre les mines (DAM), organe du gouvernement, installe des panneaux d’avertissement. » Salih a déjà fait face à un engin explosif par le passé. Appliquant les recommandations données durant les sessions d’éducation aux risques, il a tout de suite prévenu les habitants du village et contacté la DAM pour qu’ils viennent traiter le problème.

UN LONG TRAVAIL DE DÉMINAGE

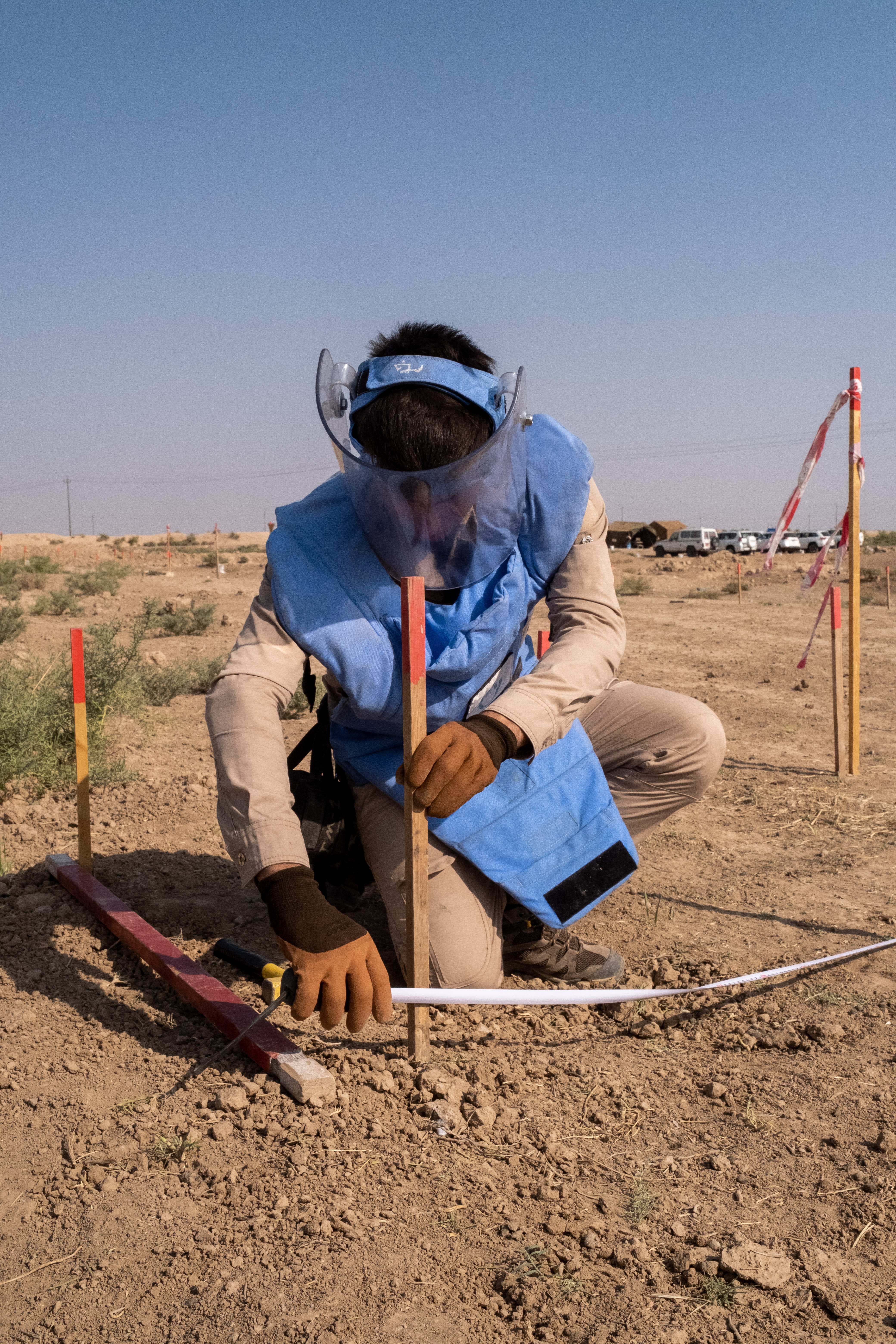

Plus au sud, dans la province de Kirkouk, se tient une séance d’entraînement aux opérations de déminages près du village de Bashir. Antonio Moreno, 50 ans, responsable des activités de déminage de Handicap International, conduit les opérations. Cet ancien militaire espagnol connaît bien son sujet : il a été déployé en Bosnie, à Haïti et au Liban, et supervise désormais des opérations pour des ONG et entreprises privées dans le monde entier. Sous un soleil de plomb et une chaleur avoisinant les 40 °C, les opérations se déroulent méthodiquement.

Chaque étape doit respecter des procédures bien définies. À l’arrivée d’Antonio, les travailleurs commencent par donner des informations sur leur santé, leur groupe sanguin. Garée à l’entrée, une ambulance équipée en matériel médical, accompagnée d’un médecin et d’un ambulancier, fait régulièrement le trajet pour l’hôpital de la ville, afin de s’entraîner. « Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu d’accident. Notre travail est régi par des standards et ce sont les mêmes partout au sein des équipes de Handicap International. Nous contrôlons l’intégra- lité des actions, comme nous le faisons dans tous les lieux de déminage », insiste Hiwa Hamza, qui supervise les questions de sécurité sur le site. En raison de ces consignes de sécurité strictes, le travail de déminage est particulièrement long. En fonction du degré de contamination du terrain, il faut environ une journée à un démineur pour traiter 5 m2.

Les engins explosifs improvisés sont, pour la plu- part, très rudimentaires : un contenant hermétique, comme un jerrican, dans lequel est placé l’explosif. Un câble électrique est relié à deux longues plaques de métal souple, superposées et espacées de quelques centimètres. Le tout est enfoui dans le sol. En marchant dessus, les deux plaques de métal entrent en contact pour actionner le circuit électrique et enclencher l’explosion. « C’est d’une simplicité démoniaque, n’est-ce pas ? » Une grande attention est donnée aux conditions de travail des démineurs, car le moindre écart peut s’avérer dramatique. « Ils font une pause de 10 min au bout de 50 min de travail, précise Hiwa Hamza. La plupart d’entre eux sont d’anciens soldats. Ils sont donc habitués à rester concentrés malgré une certaine pression. Quand la température dépasse les 45 °C, nous arrêtons. » « Grâce aux efforts des démineurs, les gens peuvent irriguer leurs terres agricoles, et ils ont recommencé à cultiver comme avant », explique Ismael, un habitant du village. Au loin, un paysan moissonne, scène impossible à imaginer dans la province de Ninive il y a peu. Malgré quatre années passées à superviser des activités de déminage dans le pays, Antonio est incapable de dire combien de temps il faudra pour que l’Irak soit entièrement déminé : « La première chose dont nous avons besoin est une base de données actualisée des zones de danger. Elle existe, mais n’est pas mise à jour. Impossible de dire combien de zones sont contaminées. Il faudra beaucoup de temps et de travail. »

« UNE DIVERSITÉ DIABOLIQUE »

Yves Marek, ambassadeur et secrétaire général de la Commission nationale française pour l’élimination des mines antipersonnel, s’est rendu en Irak en 2019. « L’enjeu était de déterminer l’ampleur de ce qu’il y avait à faire pour aider les populations irakiennes. Depuis le début, la France est engagée pour permettre le retour des populations déplacées dans cette région, chrétiens et yézidis notamment », explique-t-il. Dans le cas de l’Irak, il a été marqué par « l’usage massif d’engins explosifs improvisés par Daech avec une diversité diabolique dans l’inventivité. Ils ont mis des pièges par- tout, dans les robinets, dans les réfrigérateurs, dans les jouets des enfants… et à une échelle industrielle ».

Ces engins explosifs improvisés ne sont pas une exception irakienne. On en retrouve en Colombie, « un pays très miné, avec des engins explosifs placés dans des canettes de coca ou des bouteilles d’engrais », mais également au Sahel : « Dans tous les conflits terroristes, au Burkina Faso, au Tchad et au Mali, là où nos soldats sont morts, c’est en grande partie à cause d’engins explosifs improvisés. » Comme Yves Marek le rappelle, la prolifération de ces mines artisanales est, « d’une certaine manière, le résultat du succès du traité d’Ottawa. Dans la mesure où 164 États ont ratifié la convention, il y a presque un consensus pour bannir ces armes. Précisément, il n’y a plus qu’une dizaine d’États producteurs, et très peu de ces États sont exporateurs. L’exportation de mines industrielles ayant quasiment disparu, on assiste au développement d’engins explosifs improvisés depuis une dizaine d’années, et ils sont la nouvelle menace principale ».

Seule exception, très actuelle, le conflit en Ukraine : « Les Ukrainiens comme les Russes ont encore des stocks de mines industrielles classiques. Sur le terrain ce sont ces mines qui sont utilisées. » Et pour cause, la Russie, comme 32 autres États – dont la Chine et les États- Unis –, n’est pas signataire du traité d’Ottawa.

MOYEN-ORIENT – IRAK – CONFLITS

Si vous souhaitez pouvoir utiliser ces travaux photographiques et documentaires par exemple en vue d’une publication, d’une exposition ou faire l’acquisition d’un tirage, merci de me contacter via contact@martinbertrand.fr

Aucune utilisation ni reproduction des photographies ne sont autorisées sans accord écrit de son auteur ou de l’un de ses ayants-droits.

La gestion des utilisations frauduleuses des images est déléguée à un service extérieur de tracking numérique. Ce dernier dispose de son propre système de recours juridiques et n’applique aucune tolérance en cas de non-respect des lois relatives à la propriété intellectuelle.